武の歴史の誤りを糺す

古墳時代( 1 / 4 )

我が国初の鉄のよろい・短甲

日本の鎧の最も原始的なものは、木や獣皮で胴体や頭部を保護したものと思われる。

それに、木の蔓で編んだものも当然存在したであろうことは、南方諸島の原住民の鎧をみても考えられ得ることである。

これらの初期の鎧は、主に石器や青銅の武器からの攻撃を防ぐにはある程度の効果があった。

しかし、武器として鉄の剣や槍、矛などが使われ、攻撃力が増してくると、それだけでは十分とはいえなくなってくる。

特に我が国では、実用兵器として青銅器が使われた期間は短く、まもなく鉄製の武器にとって代わられ、青銅器は祭祀の道具として存在し、武器としての役割は終わった。

古墳時代に入ると、鉄製の武器とそれを防ぐ甲冑の急速な発達が見られる。

この時代は、日本各地に夥しい数の古墳が造られ、副葬品のなかに、鉄製の武器や甲冑が現れるのである。

しかし、鉄製の武器や鎧は極めて貴重なものであったから、これらの古墳を造営することのできる強大な権力を持ったその地方の首長にしか持つことができなかった。

恐らく、その他の一般兵士は、弥生時代から引き続き木製や革製の鎧で戦ったことであろう。

ただ、このような有機物の鎧は、そのほとんどが朽ちてしまい、木製のものを除いて、現まで残っているものはないが、その形状は武装埴輪や、古墳から出土した鉄製の鎧である程度のことは推測できる。

最初に現れた鉄製の鎧は、細長い鉄の板を横に並べて、その板を革紐で綴ったものであった。

例えば山梨県の大丸山古墳出土の竪矧板皮綴短甲は、この形式の初めのころのものであり、これから発展して後の完成された優美な曲線をもつ我が国固有の短甲になったものと考えられる。

このような鉄製の鎧が出現した背景には、古墳時代に入り、その地方の有力豪族の急激な勢力の拡大があったことが推察できる。

それ以前の弥生時代は、強大な勢力を持った国や地方豪族が現れる前であり、国と言っても小さな村落共同体が集合して国を作っていたにすぎない。

従って、その直後の古墳時代ほどこの地方の首長に極端な権力と富の集中はなかったため、当時としては極めて貴重であった鉄で鎧を作る程の経済力や権力はなかったと考えられる。

ところが三世紀中ごろから急激に大きな社会変化が起こり、日本各地に強大な前方後円墳が造られ初め、副葬品として武具甲冑の類が発掘されるに至る。

古墳から出土する甲冑は、時代とともに大きく変化する。

単純に長方形の短冊形の鉄板を横に並べてその間を革紐で綴っただけの至極簡単な竪矧板皮綴短甲は、単に短冊型の鉄板を革紐で綴じただけなので、製作は簡単であるし、さほど高度な技術いらず、手間もかからない。

又、同じ時期に出現したものに、短冊型の細長い鉄板を横に繋ぐのではなく、それより短い長方形の鉄板を上下左右を革紐で綴じて同様の形を作った方形板皮綴短甲がある。

これは上記竪矧板皮綴短甲よりかなり手がこんだ作りとなっていて、前の部分に立挙の板、背部には押付板を備え、より進歩したものとなり、製作にも時間と手間がかかっている。

しかし、双方とも、単に鉄板を革紐で綴じ合わせて整形しただけの最も原始的、単純な形式の鎧であることに変わりは無い。

この二つの形式の鎧は、古墳時代前期の古墳から出土している。

この他に、鉄の小札を皮で綴じた小札革綴甲冑も出土しているが、これは前二例の短甲に比べて遥かに手間と技術を要する形式の鎧であり、これは中国からの輸入品であるとの説がある。

ここで短甲というのは、我が国固有の鎧の形式であり、主に胴体のみを防禦するいわば剣道の胴のようなものであった。

もっとも、剣道の胴は前面だけを防御しているが、短甲は背面の防御面積のほうが大きく、腰がぐっと絞られた優美な形をしている。

この特徴は、初期のものはさほど顕著ではないが次第にその傾向ははっきりしたものとなってくる。

このように、前面より背中の防禦を重視したのは、当時の戦闘が、徒歩による乱戦であったので、いつ何時背後から攻撃されるやもしれず、その為に背後の防備を重視したものと考えられる。

なお、この短甲という言葉は、古墳時代当時に使われていたものではない。

後世、騎兵用の小札鎧である桂甲に対し、歩兵用の鎧として、後世の学者が便宜上つけた名前なのである。

古墳時代中期になると、それまで、各地方で思い思いに作られていた鎧の形式が次第に纏まりほぼ同一の形式となってくる。

最大の特徴は、この構成が単に鉄片を革で綴じただけの原始的な鎧から、前の上部を形成する立挙板や背部上端の押付板、裾板等の板などの鉄板でその外形を作り、その間に2段に帯金という帯状の横板を入れ、その隙間を三角形あるいは長方形の地板で塞いで革紐で綴じたものが現れた。

長方形の板を入れたものは長方板革綴短甲、三角板を用いた物は三角板革綴短甲という。

この形式を帯金式短甲とよぶが、この形式の鎧の出現により、我が国の鎧は極めて堅牢なものとなったのである。

この鎧の特徴は、何と言ってもその姿の優美さであろう、腰はぐっと絞られ、裾は西洋の鐘のように裾広がりとなっている。

また、肩の部分の肩上はなく、肩に布で吊ったものであろう。

鎧の引き合わせは前正面にあり、これは着脱に便利な為ではないだろうか。

この場合、まだ蝶番は使われていないので、鎧を広げて着けることは無理であり、恐らくスカートを穿くようにして着けたようだ。

前にも説明した通り、前面より背面のほうが大きいのがこの形式の特徴であるが、これもこの鎧に独特の美しさを添えている。

また裾がラッパ状に広がっているのは、当初、この部分に草摺を着けなかったため、少しでも下腹部を守ろうとする工夫ではないかと考えられる。

同様の工夫は、古代ギリシャの青銅の鎧にも見られ、この裾の部分がベルマウス状に広がっている点が共通している。

この時代、同様の手法で作られた衝角付冑、草摺、籠手、頸甲(あかべよろい)、後世の袖に相当する肩甲(かたよろい)などの付属具が出現した。

古墳時代中期中ごろになると、更に製作技術が進み、鉄板を革で綴じていた代わりに鋲で固定した短甲が現れた。

当初、三角板を鋲で留めた三角板鋲留であったが、後に帯金の間を一枚の横長い地板で塞ぎ鋲で留めた横矧板鋲留短甲となった。

さらに、五世紀になって少し経つと、この鎧の着脱を容易にする為に蝶番で開閉できるようになり、これにて我が国固有の鎧、短甲が完成するのである。

短甲はみじかよろいともいい、最初は胴体のみを守るものであった。

しかし、戦闘の激化に伴い、次第に肩鎧や草摺などの付属具を着けるようになった。

この、形式の鎧は、歩兵戦の為に作られていて、徒歩立ちによる打ち物戦に対して極めて優れた防御力を有していたものと思われる。反面、全く伸縮性が無かった為に騎馬の戦闘には不向きであった。

この点からも、この時代の我が国の兵は主に徒歩で戦ったことが想像できるのである。

この様に、後期の短甲を着け、衝角付冑を被り、頸甲、肩甲、籠手や草摺を完備した姿は、まるで後世の当世具足をつけた戦国時代の鎧武者を思わせるほど完成されたもので、当時としては極めて高い防禦力を持つ鎧であったということができよう。

この日本文化の黎明期において、この様な優れた甲冑が我が国に存在したことは実に驚くべきことであり、それ故朝鮮半島にまで進出し、高句麗の広開土王とも闘うほどの戦闘力を保持し得たのである。

古墳時代( 2 / 4 )

桂甲・騎馬戦闘の鎧

日本の古代の鎧は、主として徒歩戦用に工夫され発展してきた。これが短甲である。

古墳時代中期にはほぼこの形式は完成し、徒歩戦の鎧としてはほぼ完璧なものとなった。

何故、我が国では、徒歩戦が主体であったのか。

言うまでもない。それは我が国の地形が山や森林、沼沢地が多く、騎馬の戦闘に向いていなかった為である。

ところが古墳時代後期になると様相は一変する。

中期まであれほど多く副葬されていた短甲が姿を消すのである。

代わって副葬されているのが小札で構成された桂甲である。

この桂甲は、古墳時代中期後半に登場し、次第にその数を増してきて、古墳時代後期に至り完全に短甲にとって代わってしまった。

長方形や三角板の鉄板や帯金を革紐や鋲で固定した短甲と違って、小さな鉄片、小札を上下に革紐で連結したこの形式の鎧は、短甲とは比較にならぬほど制作に手間がかかる鎧である。

したがって、この桂甲の主の古墳の主は、短甲の時代以上に富と権力の増大が進んだことがうかがえる。

この桂甲は重ね合わせる部分が多く、防御力も増しているが、それだけ重量も増している。

兜をかぶり、肩鎧、首の周りを守る頸鎧、籠手、膝を守る膝鎧、臑当に相当する足纒までを含めると相当な重量となり、これでは徒歩での長時間の戦闘は無理であろう。

つまり、この鎧は、騎馬戦用の鎧なのである。

この桂甲は、草摺は胴部と一体であり、腰の部分は腰札という内部に湾曲した特に長い小札で形成されていて短甲のように本来、別物であった草摺を取り付けたものではない。

こうして見ると、桂甲は前代の短甲以上に完璧に全身を隈なく鎧っていてほとんど隙がない完璧な防御がなされている。

その完璧さは後世の戦国時代の当世具足も及ばないほどである。

この完全武装の姿は、映画の「大魔神」を想像して頂ければよく理解できることと思う。

では、なぜ、このように鎧の形式が激変したのか。

それは、古墳時代中期からの度重なる朝鮮半島への出兵に関係がある。

朝鮮の官製史書である三国史記によると、新羅には紀元前50年以来、度々倭人の襲来が記録されているが、これらの初期のころはさほど大掛かりなものとは思えない。

そして、主に船で来襲しているようで、上陸後は主に徒歩で戦ったものであろう。

又、新羅も主に徒歩で戦ったようで、魏志倭人伝に新羅の前身である辰韓は徒歩で戦うとある。

新羅には倭軍はよく侵入を繰り返したようだが、百済とは友好が保たれていたようで、百済とはあまり戦闘の記録がない。

紀元400年頃から、倭が朝鮮半島に侵入して百済、新羅を従え、高句麗と戦ったと好太王碑に書かれている。

高句麗は騎馬戦闘を得意とした。

好太王碑の記述によると、404年に倭が帯方界まで攻めてきたが、高句麗の好太王は、これを破り、無数の倭兵を切ったとある。

おそらく、この高句麗との戦闘の敗北が契機となり、日本にも騎馬戦闘の技術が取り入れられ、甲冑も、騎馬戦に適した桂甲に変わったものと考えられる。

但し、この桂甲は、古墳から出土したものであり、古墳に葬られるほどのその地方の有力者が桂甲を纏っていたことの証明にはなっても、当時の我が国の軍勢全てが騎馬戦闘をやったということではなかろう。

おそらく、騎馬で戦闘に臨めるのは、極めて高位のその地方の豪族一族だけで、その他の兵は、短甲を着て徒歩で戦ったと考える方が自然である。

なお、この桂甲が日本国内で考え出され、作られたということは、この基本的構造が前代の短甲の形式を踏襲していることから推測できる。

すなわち、鎧の引き合わせが短甲と同じ前であり、肩鎧、頸鎧などの付属具が短甲と同じ形式であることである。

このことをみても、本来、北方騎馬民族の鎧である小札鎧を、短甲の技術を駆使して桂甲という完成された甲冑に仕上げた我が国の工人の技術の優秀さは、今日のモノづくり大国日本と相通ずるものがある。

古墳時代( 3 / 4 )

衝角付冑・我が国独自の冑

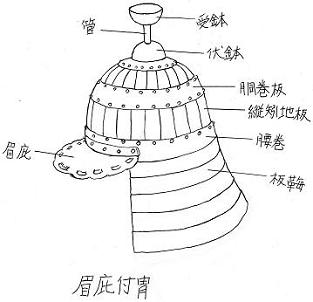

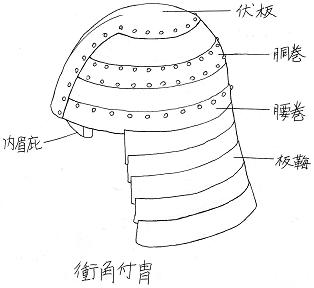

古墳時代の短甲や桂甲に付随する冑には、衝角付冑と眉庇付冑の二つの種類があった。

この二つの形式は、一見してその構成も成り立ちも全く違うもののように見える。

衝角付冑は短甲とその構成や制作手法が同じであることから、これは短甲とともに我が国独自の工夫によって作り出されたものである。

衝角付冑は前部が船の衝角のように突き出した独特の形をしているためにこの名前がある。

下から見ると前の部分が尖り桃の種のような形をしている。

この構成は独特で、前部の衝角部は杓子状の板金で作り、この杓子の柄の部分が冑の正面となる。これを伏板といいこの形状が衝角付冑の特徴である。

この冑の頂部、すなわち伏板の杓子の楕円状の中央の部分に、三尾鉄と称する先が三俣に分かれた金具を取り付け、その三つの先にや山鳥の羽根を取り付けて飾りとした。

冑の主要部分は、この伏板と冑の下部を形成する腰巻の板という帯金と、伏板と腰巻の中間の胴巻という帯金で構成されていて、腰巻と胴巻の前端は伏板の杓子の柄の部分に連結されている。

こうして、伏板と腰巻、胴巻で冑の骨組みを作り、その間に地板という三角形や短冊状の鉄板を革綴や鋲止めで固定し、堅牢無比な衝角付冑が形成されている。

これも、短甲と同様、初期の頃は、三角の鉄板を革紐で固定していたが、次第に鋲で留めるようになり、更にこの部分を、三角形や短冊型の鉄板から一枚の板金の地板に代えて、より堅牢なものへと進化していった。

この冑の特徴は、冑の前部が船の舳先のような形をしているため、額の前に三角形の空間があり、この部分が三角である為に敵の正面からの斬撃に耐える強度があり、また、敵の攻撃に対して角度があることから、その力の方向を逸らせる効果もあったことが想像できる。

このことは、兵士の額や顔面を敵の刃から守るには極めて有効であったようで、あくまでも機能一点張り、実用価値の高い堅牢な冑として長期間愛用されていたようである。

では、何故、この様な形なのかということは、恐らく、最初は革で作ったことの名残であろう。

最初は革で衝角付冑が作られ、その技法で鉄製の冑を作ったためにこの様な独特な形が出来上がったものと思われる。

この衝角付冑は、本来、短甲に付属していたもので、その製作手法も全く同一である。

この形式の冑は、よほど当時の我が国の戦闘形態に良く合っていたようで、古墳時代前期に渡って使われ続けてきた。

これは眉庇付冑が五世紀中葉から六世紀初期までの短い期間しか古墳の出土が見られないことに対し、衝角付冑は、後には桂甲とともに出土している。

本来は短甲と組み合わせて着用された衝角付冑が、後には桂甲とともに使用されていたことがわかるのである。

衝角付冑の優れた実用性の故であろう。

古墳時代( 4 / 4 )

眉庇付冑・大陸様式の冑

構造は、衝角付冑とは比較にならぬほど複雑であり、製作には高度の技術と手間がかかるものである。

また、実用一点張りの衝角付冑と違い、極めて装飾性の強いもので、実戦用というよりむしろ権威を示す為のもののようである。

中には、金銅製の部品を多用した非常に煌びやかなものもあり、これは防禦の面では、全て鉄製のものより大幅に劣る。

半円形の大きな眉庇は様々な模様の透かし模様があり、金銅製の物もあった。

この眉庇付冑は、本来は桂甲に付随するものであった。

先に述べたように、この桂甲は、倭の軍隊が朝鮮半島に進出を頻繁に繰り返すようになってから出現したもので、その結果、眉庇付冑も、桂甲とともに出現したと考えられる。

桂甲は主に騎馬戦に向いた鎧であるので、当然それに付随する眉庇付冑も騎馬の戦闘を想定して作られている。

桂甲と眉庇付冑の出現する前、およそ4世紀末から5世紀初めには、倭の軍勢は朝鮮半島に攻め込み、百済と新羅を従え、高句麗と戦っている(好太王碑)。

このとき、好太王碑文には、倭を大敗させたとあるが、その真偽はともかくとして、倭の軍隊が帯方地方にまで侵入したことは確かであろう。

高句麗は騎馬戦を得意とし、その鎧も騎馬戦に適した小札鎧を纏っていた。

また、乗馬を敵の矢や刃から守る為に馬に鉄面を着け、馬鎧で胴体を保護していたことは、当時の古墳の壁画から知ることができる。

では、高句麗の軍勢全体がこの様な完全武装の重装騎馬軍団であったのだろうか。

おそらくそうではあるまい。小札鎧はその製作に手間暇がかかり、極めて高価なものである。

この様な高価な鎧で自分自身と乗馬の身を包むということは、よほどの権力と財力を持った高位の人物でなければ到底無理である。

この壁画に描かれている騎馬武人は、この古墳の主のような高句麗の特別な地位にあった人物なのであろう。恐らく、この様な重装騎兵はその地方の豪族の一族ぐらいで、その他はもっと軽武装の軽騎兵であった筈である。

好太王の率いた軍勢は、少数の重装騎馬兵とその他の軽武装の軽騎兵、そして大部分は簡単な武装の歩兵であった。これは、何所の軍隊にも共通した編成である。

我国の軍隊はこの様な敵と戦った。そのとき、勝ったか負けたかはわからない。

好太王碑は好太王の戦功を顕彰したものである。従って戦争には勝ったとしか書かない。

まさか負けたのを勝ったとは書くまいが、勝敗が五分五分であっても大勝として記録に残すものである。

そこから推察できることは、倭と高句麗は激しい戦闘を交えたことぐらいであろう。

その時、倭の軍勢の心に深く刻み込まれたことは、この少数の重装騎兵の突撃であったはずである。

体全体を包み込む小札鎧、馬にまで鉄面を被せ、馬鎧で矢や矛の攻撃を防ぐ。これには主に歩兵戦で戦っていた倭の歩兵には歯がたたなかったのではないか。

古代の戦闘は、後世の騎兵の突撃とは違う。同じ重装甲の大勢の重騎兵が集団で突撃することはしない。

指揮官ほか少数の重装備の騎兵が大勢の軽装の騎兵を率いて突撃する。

矢や敵の刃のたたない重装甲の重騎兵がまず敵陣に衝撃を与え、敵の第一陣を突破して蹂躙し、その後に軽騎兵が戦果を拡大する。

つまり、当時の重騎兵は現代の戦車の役割を果たしていたのである。

その時の衝撃が歩兵主体の倭の軍兵にとって如何に大きかったか。その結果が桂甲と眉庇付冑の登場となるのではないか。

多くの学者は、この桂甲と眉庇付冑は朝鮮半島からのものという。これが定説となっている。

しかし、これは形が似ていることと、小札鎧であることから安易に結論づけられたもので、各部分の構成について詳細に比較検討した結果ではない。

過去、朝鮮半島から全ての高度な文化がもたらされたということが定説となっている。

中国の高い文化が朝鮮半島を経由して我が国にもたらされたということが何の疑問も無く受け入れられていた。

朝鮮半島は当時、未開の野蛮人であった我が国より遥かに高い文明を持ち、後世の日本の文化は全て朝鮮半島から来たものであるとの思いこみが我が国の学者にあった。

確かに地勢学的に見ても、中国から半島伝いに文化が日本に伝わったということは誰もが考えることであろう。

しかし、最近、多くの考古学的発見により、この考えは否定されてきている。

では、桂甲と眉庇付冑はどうか。

確かに、きっかけは高句麗の重装騎馬兵の着けていた小札鎧や兜であろう。

しかし、その構造は、朝鮮半島のものとは根本的に異なる。

桂甲もその製作手法は短甲からのものであるし、眉庇付冑も衝角付冑の製作手法を踏襲している。

つまり、桂甲は、小札をを使った鎧ではあるが、前で引き合わせる短甲の形式を継承しているし、眉庇付冑も、衝角付冑の伏板の頂面の丸い部分だけを残し、前の杓子の柄の形の部分を無くしたもので、腰巻と胴巻と伏板の間にいろいろな形の地板を革紐や鋲で留めた構造は衝角付冑と同じである。

特に、その初期に於いて、この地板の部分は短甲や衝角付冑と同じ三角板を革で綴ったものも存在するし、この部分を多くの細長い短冊型の鉄片で腰巻と胴巻、胴巻と伏板を別々に鋲止めして半球状の鉢を形成しているものもある。

これは、数枚の鉄板を打ち出して半球状の冑鉢を形成する朝鮮半島の冑とは根本的に違う我が国の冑の特徴である。

また、眉庇付冑の野球帽のような形は、一見、大陸の冑と同じようにみえるが、こうして詳細に比べてみると、全くこの両者は別物であることがわかる。

さらに、その特徴である眉庇は極めて大型で、そこには金鍍金や金銅で細かい透かし模様や点描が施された実に美麗なものもある。

また、腰巻や胴巻にも金鍍金や金銅で飾られ、点描の模様の施されたものもあることから、これは単に実戦の為だけに用いられたものではないようである。

我が国では、戦闘の主体はあくまでも歩兵である。騎馬兵はごく少数の極めて位の高い人達に限られていた。

この五世紀は、倭国は急速に力を伸ばし、朝鮮半島にまで力を伸ばしていたのであるが、高句麗のような本格的な重装騎兵は存在しなかった。

そしてその戦闘法も騎兵の集団戦などではなく、あくまでも個人の武勇に頼る個人戦が主体であり、このような桂甲で全身をよろい、眉庇付冑を被った重装甲の騎馬の武人は、実際に戦闘に加わるのではなく、軍団を指揮する高位の将軍であったと考えられる。

それ故、美麗な甲冑に身を固め、その権威と存在を誇示したのではないか。

そう考えると、何故、わざわざ防禦力に劣る金銅を、重要な冑鉢や眉庇に用いたのかということも理解できるし、或いは、この眉庇付冑は、儀仗用に作られた可能性もある。

この様な豪華な甲冑は、その地方の首長クラスの古墳から出土している。

このことは何を意味するかというと、その地方の首長クラス、古墳を造営できるほどの地位と財力がなければ、これほど高価で手間のかかる甲冑を持つことは不可能であったということなのである。

そして、副葬品として墳墓に大切に埋葬されたということは、この鎧が如何にこの古墳の主にとって大切なものであったかを雄弁に物語っている。

この華麗な眉庇付冑は、五世紀中葉に姿を現し、六世紀初めには姿を消す。

それ以降は、桂甲に衝角付冑が付随して古墳から出土するようになる。

この古墳に副葬された甲冑は、その墓の主の愛用したものであるから、その製作年代は、この古墳の埋葬年代から数十年遡ることになる。

ということはこの眉庇付冑は、五世紀にはいって間もなく作られ初め、五世紀後半にはその製作は中止されたのであろう。

では眉庇付冑は、何故、このたかだか五十年余りの期間しか製作されなかったのであろうか。

それは確たる証拠が存在しないのでわからない。

しかし、その期間は盛んに朝鮮半島に出兵し、新羅と頻繁に交戦している。

この時期と眉庇付冑の製作期間が一致する。つまり、この華麗な冑は、新羅への侵攻が止んだ六世紀には姿を消しているのである。

そして、国外への遠征が止んだと同時に、華美な眉庇付冑は、実用的な衝角付冑にとって代わられることになった。

ということは、この冑は、倭兵を率いて新羅討伐に遠征した各地方の有力豪族のものであったのではなかろうか。

こう考えるとこの眉庇付冑が何のために製作され、使用されたのかということがうまく説明できるのではあるまいか。

-

-

武の歴史の誤りを糺す

8