武の歴史の誤りを糺す

弥生時代( 1 / 1 )

日本の甲冑の起源・・・弥生時代

日本の甲冑のなりたち

日本の甲冑の遺物の発掘されているもので最初の頃のものは、弥生時代後期、およそ3世紀のものと思われる木製甲である。

弥生時代は戦乱の時代であったことがわかっている。

吉野ヶ里遺跡に見られる如く、集落の周りには二重の環濠を巡らし、その内外は土塁、木柵で囲まれ、坂茂木で防御されていた。

又、外敵を見張るための物見櫓も備えていて、これは全く後世の城郭と同じものがこの時代すでにあったということなのである。

戦乱の証拠は、戦によって損傷された人骨などが数多く出土していることから、この時代はまさしく魏志倭人伝にある通りの倭国大乱の時代であったということが理解されよう。

では、この頃の戦闘に使われた武器はどの様な物であったのか。

弓矢では、鏃は石、青銅、鉄が使われ、石鏃ではより大きく重いものとなり殺傷力が増している。

剣や矛も青銅製のものから鉄製の物も普及し、その殺傷力も大幅に向上したものと考えられる。

このような攻撃用の武器の発達に対し、防御する防具はどうであったろうか。

攻撃用武器が発達すれば当然、それを防ぐ方法が工夫される。これは東西を問わずどの民族も同じことで、その意匠は異なってはいても本質は変わらない。

剣や矛の攻撃を防ぐには、矛盾の例えの通り、楯がある。これは、敵の飛来する矢を防ぐ場合には主に大型の楯を使い、剣や矛の攻撃には、手に持って我が身を庇う小さめの楯を使った。

しかしながら、この楯だけでは敵の刃から身を守るには不十分である。

およそ生身の人の体ほど脆弱なものはない。

秋葉原やその他の通り魔事件で、たった一人の刃物を持った犯人に、多くの人々が簡単に殺されたことをみても、そのことを実感できる。

そこで、敵の刃から守ることのできる堅い物質で我が身を覆うことを考えた。

それが鎧である。

この鎧の形式や材料は世界中ほぼ同じである。民族性や生活習慣の差による意匠の違いを別にすれば、人間の考えることはさほど違わない。

むしろその差は、使用する武器や戦闘方法による違いが大きい。

つまり、その鎧の形式や材料を見れば、その戦闘方法はおおよその見当がつくのである。

日本の学者の中には、形式が同じであったり、姿形が似ているからと言って、安易に中国や朝鮮半島の影響を言う人間が多いが、似たような戦闘方法なら、同じような鎧が自然発生してもおかしくはないと思う。

特に上古にあっては、どの国や地域でも似たような戦争をやっていた。

従って、同じような武器を使えば当然それから身を守る鎧は似たものが出てくるのは当然のことである。

弥生時代の石鏃、石鑓、石剣などで戦った時代では、当然のことながら獣皮で体を覆う程度でも、素肌で戦うよりは遥かにましであった。

また、木を体に合わせてくり抜いたり、数枚の板で体の前後を覆うなどの後世の甲冑の萌芽を思わせるものも弥生後期の遺跡から出土している。

さらに出土例はないが、籐などの蔓を編んで鎧としたものもあった。

これは近代まで台湾で使われていた籐甲があり、一見チョッキのような形をしていて、主に胴を守るものであった。

籐甲は、比較的簡単に作れるもので、かなり普及していたと思われるが、余り鋭利な刃を持たない武器での打撃には、ある程度その衝撃を吸収できたのではないかと思われる。

上記に掲げたこのような簡単な鎧でも、石器の武器や青銅の剣や矛の攻撃には、ある程度耐えることができ、楯を併用すればかなりの防御力があった。

もっともこの場合、何にも着けない素肌の場合に比べてということなのではあるが、無いよりは遥かにましであったのである。

更に少し時代が進むと、牛などの皮革製の鎧も出現した。

皮革製の鎧はその作り方によっては金属製の鎧以上の防御力を持ち、これはかなり後世まで使われ、また甲冑の重要な構成部分としても後世にまで使用されている。

しかし、当時の原始的な有機物で出来た鎧は、年月とともに腐食して朽ち果て、木製の比較的保存条件に恵まれたもの以外は現存していないため、その姿をうかがい知ることはできない。

ただ、言えることは、それらの原始的な鎧は、単に胴体部分を守り、頭部を保護する最少限度のものであったろうし、恐らく胴部守るものは、後世の短甲の元となったと思われる。

戦後の悪しき風潮として、何が何でも全て中国大陸や朝鮮半島にその起源を求める物が多いが、この時代にまで遥か遠くの国の文化が及ぶとは考えられない。

この程度のことなら、人の真似をするまでもなく、当時の人間なら誰しも考えつくことであろう。

この後、古墳時代に入ると、我が国の甲冑は急速に発展し、武装埴輪に見られるような完成された短甲や桂甲に発展するのである。

古墳時代( 1 / 4 )

我が国初の鉄のよろい・短甲

日本の鎧の最も原始的なものは、木や獣皮で胴体や頭部を保護したものと思われる。

それに、木の蔓で編んだものも当然存在したであろうことは、南方諸島の原住民の鎧をみても考えられ得ることである。

これらの初期の鎧は、主に石器や青銅の武器からの攻撃を防ぐにはある程度の効果があった。

しかし、武器として鉄の剣や槍、矛などが使われ、攻撃力が増してくると、それだけでは十分とはいえなくなってくる。

特に我が国では、実用兵器として青銅器が使われた期間は短く、まもなく鉄製の武器にとって代わられ、青銅器は祭祀の道具として存在し、武器としての役割は終わった。

古墳時代に入ると、鉄製の武器とそれを防ぐ甲冑の急速な発達が見られる。

この時代は、日本各地に夥しい数の古墳が造られ、副葬品のなかに、鉄製の武器や甲冑が現れるのである。

しかし、鉄製の武器や鎧は極めて貴重なものであったから、これらの古墳を造営することのできる強大な権力を持ったその地方の首長にしか持つことができなかった。

恐らく、その他の一般兵士は、弥生時代から引き続き木製や革製の鎧で戦ったことであろう。

ただ、このような有機物の鎧は、そのほとんどが朽ちてしまい、木製のものを除いて、現まで残っているものはないが、その形状は武装埴輪や、古墳から出土した鉄製の鎧である程度のことは推測できる。

最初に現れた鉄製の鎧は、細長い鉄の板を横に並べて、その板を革紐で綴ったものであった。

例えば山梨県の大丸山古墳出土の竪矧板皮綴短甲は、この形式の初めのころのものであり、これから発展して後の完成された優美な曲線をもつ我が国固有の短甲になったものと考えられる。

このような鉄製の鎧が出現した背景には、古墳時代に入り、その地方の有力豪族の急激な勢力の拡大があったことが推察できる。

それ以前の弥生時代は、強大な勢力を持った国や地方豪族が現れる前であり、国と言っても小さな村落共同体が集合して国を作っていたにすぎない。

従って、その直後の古墳時代ほどこの地方の首長に極端な権力と富の集中はなかったため、当時としては極めて貴重であった鉄で鎧を作る程の経済力や権力はなかったと考えられる。

ところが三世紀中ごろから急激に大きな社会変化が起こり、日本各地に強大な前方後円墳が造られ初め、副葬品として武具甲冑の類が発掘されるに至る。

古墳から出土する甲冑は、時代とともに大きく変化する。

単純に長方形の短冊形の鉄板を横に並べてその間を革紐で綴っただけの至極簡単な竪矧板皮綴短甲は、単に短冊型の鉄板を革紐で綴じただけなので、製作は簡単であるし、さほど高度な技術いらず、手間もかからない。

又、同じ時期に出現したものに、短冊型の細長い鉄板を横に繋ぐのではなく、それより短い長方形の鉄板を上下左右を革紐で綴じて同様の形を作った方形板皮綴短甲がある。

これは上記竪矧板皮綴短甲よりかなり手がこんだ作りとなっていて、前の部分に立挙の板、背部には押付板を備え、より進歩したものとなり、製作にも時間と手間がかかっている。

しかし、双方とも、単に鉄板を革紐で綴じ合わせて整形しただけの最も原始的、単純な形式の鎧であることに変わりは無い。

この二つの形式の鎧は、古墳時代前期の古墳から出土している。

この他に、鉄の小札を皮で綴じた小札革綴甲冑も出土しているが、これは前二例の短甲に比べて遥かに手間と技術を要する形式の鎧であり、これは中国からの輸入品であるとの説がある。

ここで短甲というのは、我が国固有の鎧の形式であり、主に胴体のみを防禦するいわば剣道の胴のようなものであった。

もっとも、剣道の胴は前面だけを防御しているが、短甲は背面の防御面積のほうが大きく、腰がぐっと絞られた優美な形をしている。

この特徴は、初期のものはさほど顕著ではないが次第にその傾向ははっきりしたものとなってくる。

このように、前面より背中の防禦を重視したのは、当時の戦闘が、徒歩による乱戦であったので、いつ何時背後から攻撃されるやもしれず、その為に背後の防備を重視したものと考えられる。

なお、この短甲という言葉は、古墳時代当時に使われていたものではない。

後世、騎兵用の小札鎧である桂甲に対し、歩兵用の鎧として、後世の学者が便宜上つけた名前なのである。

古墳時代中期になると、それまで、各地方で思い思いに作られていた鎧の形式が次第に纏まりほぼ同一の形式となってくる。

最大の特徴は、この構成が単に鉄片を革で綴じただけの原始的な鎧から、前の上部を形成する立挙板や背部上端の押付板、裾板等の板などの鉄板でその外形を作り、その間に2段に帯金という帯状の横板を入れ、その隙間を三角形あるいは長方形の地板で塞いで革紐で綴じたものが現れた。

長方形の板を入れたものは長方板革綴短甲、三角板を用いた物は三角板革綴短甲という。

この形式を帯金式短甲とよぶが、この形式の鎧の出現により、我が国の鎧は極めて堅牢なものとなったのである。

この鎧の特徴は、何と言ってもその姿の優美さであろう、腰はぐっと絞られ、裾は西洋の鐘のように裾広がりとなっている。

また、肩の部分の肩上はなく、肩に布で吊ったものであろう。

鎧の引き合わせは前正面にあり、これは着脱に便利な為ではないだろうか。

この場合、まだ蝶番は使われていないので、鎧を広げて着けることは無理であり、恐らくスカートを穿くようにして着けたようだ。

前にも説明した通り、前面より背面のほうが大きいのがこの形式の特徴であるが、これもこの鎧に独特の美しさを添えている。

また裾がラッパ状に広がっているのは、当初、この部分に草摺を着けなかったため、少しでも下腹部を守ろうとする工夫ではないかと考えられる。

同様の工夫は、古代ギリシャの青銅の鎧にも見られ、この裾の部分がベルマウス状に広がっている点が共通している。

この時代、同様の手法で作られた衝角付冑、草摺、籠手、頸甲(あかべよろい)、後世の袖に相当する肩甲(かたよろい)などの付属具が出現した。

古墳時代中期中ごろになると、更に製作技術が進み、鉄板を革で綴じていた代わりに鋲で固定した短甲が現れた。

当初、三角板を鋲で留めた三角板鋲留であったが、後に帯金の間を一枚の横長い地板で塞ぎ鋲で留めた横矧板鋲留短甲となった。

さらに、五世紀になって少し経つと、この鎧の着脱を容易にする為に蝶番で開閉できるようになり、これにて我が国固有の鎧、短甲が完成するのである。

短甲はみじかよろいともいい、最初は胴体のみを守るものであった。

しかし、戦闘の激化に伴い、次第に肩鎧や草摺などの付属具を着けるようになった。

この、形式の鎧は、歩兵戦の為に作られていて、徒歩立ちによる打ち物戦に対して極めて優れた防御力を有していたものと思われる。反面、全く伸縮性が無かった為に騎馬の戦闘には不向きであった。

この点からも、この時代の我が国の兵は主に徒歩で戦ったことが想像できるのである。

この様に、後期の短甲を着け、衝角付冑を被り、頸甲、肩甲、籠手や草摺を完備した姿は、まるで後世の当世具足をつけた戦国時代の鎧武者を思わせるほど完成されたもので、当時としては極めて高い防禦力を持つ鎧であったということができよう。

この日本文化の黎明期において、この様な優れた甲冑が我が国に存在したことは実に驚くべきことであり、それ故朝鮮半島にまで進出し、高句麗の広開土王とも闘うほどの戦闘力を保持し得たのである。

古墳時代( 2 / 4 )

桂甲・騎馬戦闘の鎧

日本の古代の鎧は、主として徒歩戦用に工夫され発展してきた。これが短甲である。

古墳時代中期にはほぼこの形式は完成し、徒歩戦の鎧としてはほぼ完璧なものとなった。

何故、我が国では、徒歩戦が主体であったのか。

言うまでもない。それは我が国の地形が山や森林、沼沢地が多く、騎馬の戦闘に向いていなかった為である。

ところが古墳時代後期になると様相は一変する。

中期まであれほど多く副葬されていた短甲が姿を消すのである。

代わって副葬されているのが小札で構成された桂甲である。

この桂甲は、古墳時代中期後半に登場し、次第にその数を増してきて、古墳時代後期に至り完全に短甲にとって代わってしまった。

長方形や三角板の鉄板や帯金を革紐や鋲で固定した短甲と違って、小さな鉄片、小札を上下に革紐で連結したこの形式の鎧は、短甲とは比較にならぬほど制作に手間がかかる鎧である。

したがって、この桂甲の主の古墳の主は、短甲の時代以上に富と権力の増大が進んだことがうかがえる。

この桂甲は重ね合わせる部分が多く、防御力も増しているが、それだけ重量も増している。

兜をかぶり、肩鎧、首の周りを守る頸鎧、籠手、膝を守る膝鎧、臑当に相当する足纒までを含めると相当な重量となり、これでは徒歩での長時間の戦闘は無理であろう。

つまり、この鎧は、騎馬戦用の鎧なのである。

この桂甲は、草摺は胴部と一体であり、腰の部分は腰札という内部に湾曲した特に長い小札で形成されていて短甲のように本来、別物であった草摺を取り付けたものではない。

こうして見ると、桂甲は前代の短甲以上に完璧に全身を隈なく鎧っていてほとんど隙がない完璧な防御がなされている。

その完璧さは後世の戦国時代の当世具足も及ばないほどである。

この完全武装の姿は、映画の「大魔神」を想像して頂ければよく理解できることと思う。

では、なぜ、このように鎧の形式が激変したのか。

それは、古墳時代中期からの度重なる朝鮮半島への出兵に関係がある。

朝鮮の官製史書である三国史記によると、新羅には紀元前50年以来、度々倭人の襲来が記録されているが、これらの初期のころはさほど大掛かりなものとは思えない。

そして、主に船で来襲しているようで、上陸後は主に徒歩で戦ったものであろう。

又、新羅も主に徒歩で戦ったようで、魏志倭人伝に新羅の前身である辰韓は徒歩で戦うとある。

新羅には倭軍はよく侵入を繰り返したようだが、百済とは友好が保たれていたようで、百済とはあまり戦闘の記録がない。

紀元400年頃から、倭が朝鮮半島に侵入して百済、新羅を従え、高句麗と戦ったと好太王碑に書かれている。

高句麗は騎馬戦闘を得意とした。

好太王碑の記述によると、404年に倭が帯方界まで攻めてきたが、高句麗の好太王は、これを破り、無数の倭兵を切ったとある。

おそらく、この高句麗との戦闘の敗北が契機となり、日本にも騎馬戦闘の技術が取り入れられ、甲冑も、騎馬戦に適した桂甲に変わったものと考えられる。

但し、この桂甲は、古墳から出土したものであり、古墳に葬られるほどのその地方の有力者が桂甲を纏っていたことの証明にはなっても、当時の我が国の軍勢全てが騎馬戦闘をやったということではなかろう。

おそらく、騎馬で戦闘に臨めるのは、極めて高位のその地方の豪族一族だけで、その他の兵は、短甲を着て徒歩で戦ったと考える方が自然である。

なお、この桂甲が日本国内で考え出され、作られたということは、この基本的構造が前代の短甲の形式を踏襲していることから推測できる。

すなわち、鎧の引き合わせが短甲と同じ前であり、肩鎧、頸鎧などの付属具が短甲と同じ形式であることである。

このことをみても、本来、北方騎馬民族の鎧である小札鎧を、短甲の技術を駆使して桂甲という完成された甲冑に仕上げた我が国の工人の技術の優秀さは、今日のモノづくり大国日本と相通ずるものがある。

古墳時代( 3 / 4 )

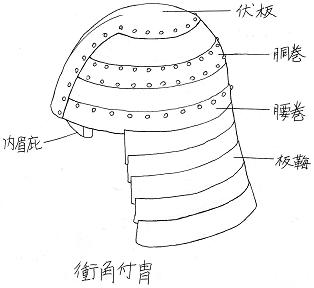

衝角付冑・我が国独自の冑

古墳時代の短甲や桂甲に付随する冑には、衝角付冑と眉庇付冑の二つの種類があった。

この二つの形式は、一見してその構成も成り立ちも全く違うもののように見える。

衝角付冑は短甲とその構成や制作手法が同じであることから、これは短甲とともに我が国独自の工夫によって作り出されたものである。

衝角付冑は前部が船の衝角のように突き出した独特の形をしているためにこの名前がある。

下から見ると前の部分が尖り桃の種のような形をしている。

この構成は独特で、前部の衝角部は杓子状の板金で作り、この杓子の柄の部分が冑の正面となる。これを伏板といいこの形状が衝角付冑の特徴である。

この冑の頂部、すなわち伏板の杓子の楕円状の中央の部分に、三尾鉄と称する先が三俣に分かれた金具を取り付け、その三つの先にや山鳥の羽根を取り付けて飾りとした。

冑の主要部分は、この伏板と冑の下部を形成する腰巻の板という帯金と、伏板と腰巻の中間の胴巻という帯金で構成されていて、腰巻と胴巻の前端は伏板の杓子の柄の部分に連結されている。

こうして、伏板と腰巻、胴巻で冑の骨組みを作り、その間に地板という三角形や短冊状の鉄板を革綴や鋲止めで固定し、堅牢無比な衝角付冑が形成されている。

これも、短甲と同様、初期の頃は、三角の鉄板を革紐で固定していたが、次第に鋲で留めるようになり、更にこの部分を、三角形や短冊型の鉄板から一枚の板金の地板に代えて、より堅牢なものへと進化していった。

この冑の特徴は、冑の前部が船の舳先のような形をしているため、額の前に三角形の空間があり、この部分が三角である為に敵の正面からの斬撃に耐える強度があり、また、敵の攻撃に対して角度があることから、その力の方向を逸らせる効果もあったことが想像できる。

このことは、兵士の額や顔面を敵の刃から守るには極めて有効であったようで、あくまでも機能一点張り、実用価値の高い堅牢な冑として長期間愛用されていたようである。

では、何故、この様な形なのかということは、恐らく、最初は革で作ったことの名残であろう。

最初は革で衝角付冑が作られ、その技法で鉄製の冑を作ったためにこの様な独特な形が出来上がったものと思われる。

この衝角付冑は、本来、短甲に付属していたもので、その製作手法も全く同一である。

この形式の冑は、よほど当時の我が国の戦闘形態に良く合っていたようで、古墳時代前期に渡って使われ続けてきた。

これは眉庇付冑が五世紀中葉から六世紀初期までの短い期間しか古墳の出土が見られないことに対し、衝角付冑は、後には桂甲とともに出土している。

本来は短甲と組み合わせて着用された衝角付冑が、後には桂甲とともに使用されていたことがわかるのである。

衝角付冑の優れた実用性の故であろう。

-

-

武の歴史の誤りを糺す

8