てつんどの独り言 その2

第三章( 17 / 19 )

53年も続く読書会

大学の先輩たちが中心になって、1963年から続けられている読書会に、本当に久しぶり、おそらく40年ぶりくらいに参加してみた。

<神島>

動機は、棺桶リストの一項目、「くたばるまでに、大学の先輩たちに会う」に完了のマークをつけたかったからだ。僕も含めて、もうみんな75近くになって、二度と会えない確率も高くなってきたから、一度は会っておきたかった。

この読書会は、大学時代、学部を問わず本好きが集まって、何でもかんでも自由に、自分たちで本を選び、読んで、それをもとに自分の読後感や解釈を交換するための会だった。もちろん、その会の流れは大体、飲み会に続いた。青春のスナップショットでもある。

<読書会案内>

案内を見ていると、大体年に4回ぐらい開いているようだ。今回で184回目とか聞いた。昔、僕もレポーターになって、イタリアの作家、モラヴィアの「軽蔑」なんかを読んだ覚えがある。しかし、その後は、ご無沙汰している。

今回は、三島由紀夫の「潮騒」が俎上にあがった。いつも横目で見ていた難しい本たちとは違って、これなら僕でも読めると思った。年取ってからもう一度読んでみるのはいいだろうと、読んでみた。そして同時に、長く訪れていない大学も見て見たかった。

「潮騒」の読書会には、16人もの人が集まった。野郎は6人、あとは見知らぬ女性陣。

レポーターが決まっていて、一応、その会を仕切ることになっている。今回は、僕の知らない女性だった。この小説と三島について、参加者が自分の意見を自由に言う。だから、いろんな意見が、脈絡もなく飛び出してくる。

例えば、

・倫理的な作品だ、三島に美学の表れだ

・三島は嫌いだが、この作品は好きだ

・作風が他の三島の作品とは全く違う

・三島の代表作だと言える

・プラトニックラブって、なんか汚らしい

・ギリシャの種本「ダフニスとクロエ」を読む機会になった

・神島は、登場人物が活躍できる、素晴らしい舞台だ

・登場人物の構成がよく考えられている

・三島の作品は全部を読んだが、これは一番いい作品だ

・これだけ島のことを描くには、住みこんだのではないか

・文章が簡潔で読みやすい

・朗読に適した作品だ

・本を1ページずつバラバラにして、付箋とマークをつけながら読んだ

・自分の幼い日々、青春を思い出した

・潮騒以外の三島の作品だったら、参加しなかっただろう

などなど。

またこの読書会は、みんなにとって、こんな場所に見えた。

・今の自分をみんなに伝えたい

・共通の思い出を語りたい

・普段は聞けない他の人の話を聞く機会

・53年もの継続の素晴らしさの証明とその体感、誇らしさ

・母校を訪れるいい機会

・こんな人がいるんだと、いまさら新発見をする

・他の人との接点を持てる場

・懐かしい仲間に会う機会

・友達と、波長の同期を感じることのできる機会

・上京の機会

・同窓会、いや、飲み会

<大学から見た外堀>

体調が許せば、二次会の飲み会にも参加したかったが、残念。一人、皆の輪から離れて、市ヶ谷駅まで歩き、電車で横浜まで帰ってきた。

一日に6,000歩も歩いたことになる。疲れたけれど、この世界を楽しんだ自分がいるのを感じていた。

次はいつになるかはわからない。もう、これが最後の参加のような気もする。

懐かしい先輩6人ほどに会えたが、会っておきたかったYさんは欠席だった。さてどうしたものか。丸印が、棺桶リストには付いたことにしよう。

第三章( 18 / 19 )

カラヴァッジョ展を見てきた

ミケランジェロと言っても、「ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョ」というイタリアの画家だ。カラヴァッジョ村のミケランジェロというのが正しいだろう。上野の国立西洋美術館に来ている「カラヴァッジョ展」を見てきわけだ。展覧会を見た後味は複雑だった。

カラヴァッジョは16世紀から17世紀にかけて活躍したイタリアの画家だ。38歳でくたばっているから、短命な生涯だったと言えるだろう。生きている時間が短かったからだろうか、生涯で60点くらいしか彼の作だと確認されていない。

あまり日本ではなじみがない画家だと思うが、僕が初めて彼の作品を見たのは、ウン十年年も前のこと。ミラノのアンブロジアーナ絵画館で、初めてみた静物絵の画家だ。この静物は只者ではないと、僕は興奮したのを覚えている。セザンヌの静物の大先輩だと思ったのだ。

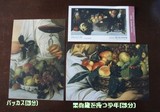

<果物篭>

西洋絵画史的に言えば、ルネサンスの後のバロックの世界へ至る間の画家だといえる。彼が評価されているのは、光と影の画家として知られるレンブラントや、ルーベンスに影響を与えた、光と影の手法にあるようだ。イタリア語では、キアーラ(明るい、明確な)とスクーロ(闇、黒い)を合わせて、キアラスクーロという。これを発明したのが、カラヴァッジョだった。レンブラントのアムステルダムの「夜警」はその最たるものだ。さらには近代絵画のドラクロアとか、クールベ、マネにまで影響を与えているという説もある。

<エマオの晩餐>

一般的には、超写実派と言われている。確かに絵に近づいて、そのタッチを見てみると、よく細かいところまで書き込んでいる。写真の技術がない頃には、こうした細密手法は、人々を虜にしただろうと推測できる。肖像画として、大きな魅力だっただろう。

今回のカラヴァッジョ展は、企画した人がユニークな展示法を編み出していた。それは、カラヴァッジョの作品と、彼の影響を直接受けた、同時代のカラヴァジェスキと呼ばれる画家たちの作品とを、対比させて見せるのだ。モチーフによって、次のジャンルにグループ化して、展示されていた。

<展示のジャンル>

グループ化されたジャンル:風俗画x2、静物、肖像、斬首、聖母と聖人に関する絵、ほか、の7ジャンルに分けられて展示されていた。

しかし、この展示方法は、明確にカラヴァッジョの作と分る人にはいいだろうが、僕のような初めてのカラヴァッジョ鑑賞者にとっては、紛らわしくてやりきれない。いちいち、絵のプレートを確かめて、彼の作か、それとも同じ題名のカラヴァジエスキの作かを確かめなくてはならない。対比に重きを置いたのだろうが、必ずしも成功ではなかった。

<メドウーサ:自画像>

カラヴァッジョの絵を見た感じたことは、一言でいうと、「おどろおどろしい世界」と言えるだろう。彼自身の素行の悪いことや、テーマに断首があり、彼の顔が悪顔だというようなことも影響しているのかもしれないが、そんな感じが残った。

キアロスクーロでドラマティックな絵に仕上げ、さらにそこに超写実技術を重ねて、リアリズムの絵に見える。しかし、本当にこれは写実なのかと再度見てみると、これは、いびつな構図に見える。また、見る人を惑わす仕掛けがされている。見る人が、仰角と錯覚するように、下半身を大きく描き、上半身を小さく描くということを意識的にやっているのがわかる。このあたりに、バロックの言うイタリア語の意味が現れているようだ。Barocco : 異様な、不格好な、華美な という意味だ。

初めての海外公開となった「法悦のマグダラのマリア」でも、「バッカス」でも、そういう手法が見てとれる。どこかグロテスクだ。

<バッカス>

見終わって感じたこと、つまり、後味は複雑なもので、僕の気持ちの中には悪魔的な魅惑(蠱惑:こわくともいえる)に対面したという、おぞましい記憶が残った。

すっきりさせようと、浅草に出てみた。なじみの焼き鳥屋は、質を落としていた。残念。グループが昼間の酒に酔って、女性がキャーキャーと騒いでいた。関西弁だから、よけい耳についた。早々に、立ち上るしかない。なじみの女将にバイと言って、逃げ出した。ここもこんなになったかと愚痴りながら…。

<和泉屋>

カラヴァッジョの呪術の呪縛から解かれて、心が落ち着いたのは浅草寺にお参りして、やげん堀で「大辛」を買って、雷門に向かって歩いていて見つけた、昔からのお煎餅屋さんの佇まい。いつもは店が開いているから気が付かなかったが、落ち着いた空気を漂わせている。こうでなくっちゃ、と帰路についた。

カラヴァッジョ展は、もしかすると、するどい感受性の心を持った人には、さらに後味が悪いかもしれない。ご注意あれ。

P.S.

・西洋美術史年表 http://art.pro.tok2.com/C/Caravaggio/Caravaggio.htm は、お勧めです。

・wikipedeia ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオには、たくさんの絵が。

第三章( 19 / 19 )

モダンアート展から谷中へ

今年も恒例のモダンアート展の時期が来た。都美術館には、2010年から毎年行っているから、SIさんの絵の変化は明確に見て取れる。

彼女は、本当の僕の初恋の人。彼女が女子美時代、中野・三味線橋のボロアパートで、僕と武蔵野美大の女学生の、合計三人で同棲していた仲だ。僕の一方的な行動で、結果としては別れてしまったが、ずっと心には残っている。だから、毎年、心臓君が許せば、彼女の絵を見に行っている。

本人にも会いたいのだが、「昔のことですから…」と断られて、向こうのご家庭のことでもあるので、あきらめている。本人に会って話をしなくても、絵を見ていると、心模様が分かってくる。この5年ほどの作品では、どんどん物の形が具象化してきているようだ。今年の「つかの間のダンス」では、さらに、色彩が多様化してきた。緑と黄色が、えんじと青と黒の世界に加わってきた。僕の感じでは、いい方向に進化しているように見える。

<SIさんの作品2016>

第五室という、モダンアート展としては中心的な作品が展示される、良い部屋の真ん中にかけてある。70歳を過ぎてもこうした創作を続けている、彼女の充実した生活が滲み出てくる。うれしいことだ。これからも描きつづけてもらいたいと、絵ハガキを一枚買ってモダンアート展を出てきた。申し訳ないけれど、モダンとは言えないお年寄りの絵描きさんたちと、同じよう年齢のお知り合いと、お弟子さんたちを見ていると、モダンという言葉の古さを感じてしまった。

<上野の芸大>

上野公園の若葉の芽吹きの中を歩いて、芸大前から、上の桜木町過ぎて、生まれ故郷の谷中に向かう。生まれ故郷といっても、当時を知る人はもう、つくだ煮屋の中野屋のおばあちゃんぐらいだから、顔を見せる程度の関わり合いの谷中だ。

<観音寺の築地塀>

谷中銀座は、最近、様変わりといっていいだろう。昔は、土地の人が、日々の買い物に姿を見せていた元気な下町の商店の連なりだったが、今は、国際的な観光地に組み入れられてしまったようだ。僕が住んでいた頃からの古い店は、ざっと見て野中ストアくらいだろう。あとは、食べ歩きの物を作って、観光客に売っている店がやたらと多い。

<谷中銀座アトム:明富夢>

あるパン屋さんの前で、中を見ていたら、突然イタリア語が聞こえてきた。えっと、振り返って見ると、中年のイタリア人、二人がそこにいた。僕は、少しだけ、イタリア語が出来るから、懐かしくなって話しかけてみた。イタリアから2週間の旅程で、日本にツアーに来ているという。そういわれてみれば、周りにはイタリア人がうじゃうじゃ。

東京、日光、大阪、京都とツアーをするのだという。一人はトリノから、もう一人の女性はマントヴァからだという。久しぶりに、生のイタリア語をきけて、僕もうれしくなった。ブオナ・ジョルナータと言って別れ、僕は流れに乗って谷中銀座を歩いて、昼から一杯飲めるところを探した。縁台のような店でサワーを飲み、もつ焼きを食って、店の中の席が空くのを待っていた。入口から覗くと、外国人の3組が見えた。時間がかかりそうだなと、覚悟した。

店の中に入ってみると、二組が外国人だ。僕は、そこでランチを食べた。食べ終わって、同じタイミングで店を出たご夫妻に、イタリア語で、何処から来たのですかと声を掛けたら、分かって貰えなかった。僕が話しかけたのは、イギリス人のご夫妻だったのだ。イタリア人のツアーが来ているのを知っていたから、てっきりイタリア人だと思い込んでいたのだ。英語で、イタリア語が話せるのと聞かれたから、僕は、英語に切り替えて、少しだけと話した。

谷中銀座から、昔、住んでいた谷中の路地の方に入ろうかと考えたが、もう充分疲れたから、千駄木で地下鉄に乗ろうと、よみせ通りを歩いていた。すると、よみせ通り診療所が現れた。谷中に住んでいた親父が肺がんの病を抱えていた頃、この診療所のお医者さんにお世話になっていたのを思い出した。これも健在なのは、いいことだ。

時おり、TVで閑散とした昔からの商店街の姿を見させられていると、谷中銀座は、観光地化したといっても、町自体が健在なのは喜ぶべきことなのかもしれないと、思いなおした。

<団子坂下>

団子坂下に向かって、三崎坂を下って行くと、昔の通りの菊見煎餅の店も健在だった。まあ、下町としては、残ってくれているだけでもいいかと独り言。

これが、3年ぶりの生まれ故郷、谷中の旅だった。

第四章( 1 / 31 )

旅人外国 タイトル一覧

レキシントン・アヴェニュー(NY)

パリのコンシェルジュ

ペルージアの丘からの眺め

サムサーチョイ

一週間を一人で過ごしてみると(その1)

一週間を一人で過ごしてみると(その2)

仮想難民 3.11

斑鳩・三塔めぐり

浅草・煮込み通り

イタリアのスローライフについて考える

「フィアット:モデルの歴史 1899から今日まで」を読んで

アムステルダムと聞くと…

香港と言えば潮州…

東京エクスカーション(遠足)5泊5日

悔しい思い アリタリアめ!

住めなかった街 メルボルン その1

住めなかった街 メルボルン その2

ヨーロッパ車の右ドアミラー

アメリカでの運転(その1)

アメリカでの運転(その2)

住むならサンフランシスコ

10年ぶりに東名を走る

シドニーとその他の町

やっと八ヶ岳

小諸から追分、そして軽井沢

八ヶ岳、小諸、追分、軽井沢への旅を終わって

おそらく最後の仙台

自由が丘から多摩川へ

山手から根岸競馬場跡へ

散文詩 「しなの」 (信濃にて)

-

-

てつんどの独り言 その2

0