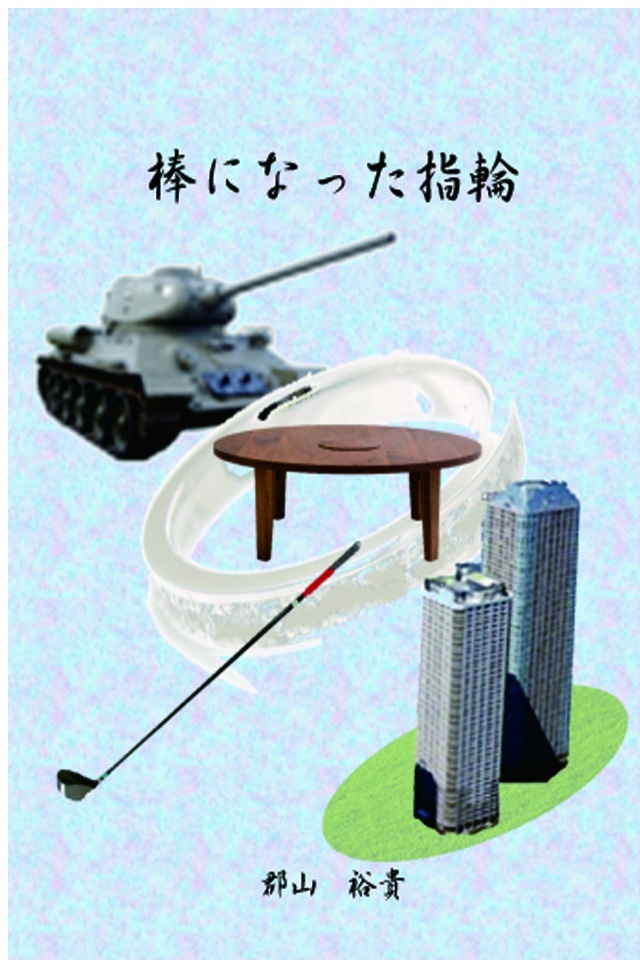

棒になった指輪

一 町田家( 2 / 14 )

一 町田家

「ポァーン!」、

ドライバーを振り抜いた町田健太郎は、ボールの行方をゴルフ練習場の二階席から、満足そうに見ていた。

二月の山登りの例会で、神奈川県西部南足柄の三百六十度展望が開けた独立峰、矢倉岳に登った折に、大学時代のグライダー部OB会有志が集まるゴルフコンペのことを、同輩が知らせてくれた。

「昭和四十一年卒業の六名いた同期生が、俺以外に誰もこのゴルフコンペに参加しないのは、寂しい限りや! 町田! 前日の飲み会だけでも参加できないか? 先輩連中は大歓迎と言っとるよ」

と誘ってくれたのが、ゴルフを始めようと決心した切っ掛けである。

専攻していた学問分野で大した仕事が出来ずに定年を迎え、いままで所属していた学会と勤務していた大学と言う狭い活動範囲から、ただ単純に消え去っただけであるのに、まるで社会全体からピッシャッと締め出されたような悲哀を感じていた身には、どこかのまともな社会の仲間に入れてもらいたいという、甘えのような気持ちが先にあったと言う方が正しい。

一 町田家( 3 / 14 )

一 町田家

一からのスタートであった。

教えを請うている霜川プロが、

「町田さん! こんにちは! どうですか? 調子は?」

と日焼けした顔をほころばしながら、打席に近づいて来た。人懐っこい霜川の笑顔に、親近感を覚えながら、

「調子は上がっています。今日もよろしくご指導をお願いします」

と、五十球ほどすでに打っていたので息が上がっていたが、声を弾ませ、一礼した。初日に、左手の親指を右の手の平の生命線で覆う握り方から始まり、彼女の言うビジネスアワー、八時ー四時で腕を振ってピッチングウエッジの使い方を教わり、打ってみるとクラブヘッドとボールの反発で、二階席からとは言え、六十ヤード以上ボールが飛ぶことに、驚きと大きな興味を覚えた。

毎回レッスンから帰って、タワーマンションに併設するゴルフケージで、習ったばかりのスイングを練習し、週一回の霜川プロの指導に備えていた。この練習が効を奏して徐々にではあるが、距離はともかく、確率良く真っすぐに打てるようになっていた。

健太郎は、人と触れあっているのが好みに合い、学者の端くれでありながら孤独に哲学的に振る舞う生活は似合わない。猫的と言うよりも大いに犬的な人間である。しかし、霜川プロの、

「はい! そこで尻の穴を締めて!」

一 町田家( 4 / 14 )

一 町田家

と背後に回り、腰骨を押さえての運動部的指導には、笑い上戸なので、流石に真面目に答えるのに、少々苦労を感じる有様であった。

元々、社交的なスポーツとしてゴルフにあこがれて、よくテレビの中継を見ていた健太郎は、

「ゴルフは良いな!」

と憧れを持って、大学の同僚達の会話を聞いていたのに、なぜこれまで手を出さなかったかについては、理由があった。

最も大きな理由は、前妻の典子から、

「ゴルフをやるのなら離婚よ!」

と厳しく宣言されていたことで、今にして思えば、金銭感覚に乏しい健太郎がゴルフを始めたら、家計がめちゃくちゃになることを恐れた上での言葉であった。また、子育てと仕事にも忙しく、ゴルフをする時間的余裕がなかった。

-

-

棒になった指輪

0