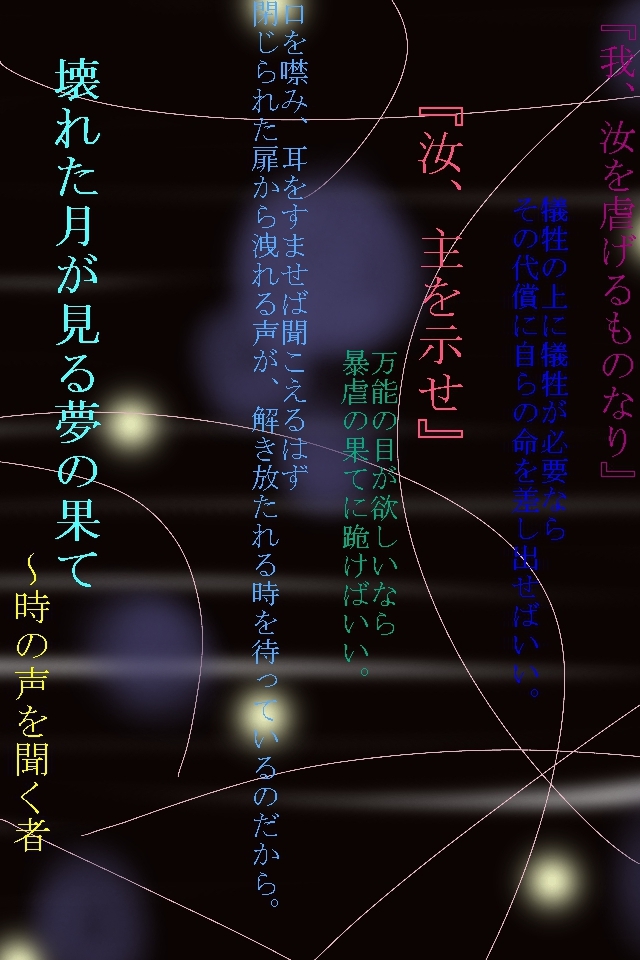

壊れた月が見る夢の果て~第一章:時の

プロローグ、一

空は浅黒い不気味な雲に覆われ、太陽も月も姿を現さない。

広大な野原は焼け爛れ、草木の悲鳴と思われる声が風に運ばれ耳に届く。風は嘆きの詩を歌い聴覚を刺激したが、それは聞き慣れた雑音であった。

世界の境界線である巨大な門が、列なる穢れた場所で横たわる男と、その傍らに項垂れる女の姿があった。

血生臭さが染み付いたこの地は、彼らが生きていく為には必要な世界だった。

最後の言葉を交わすべく目を覚ました男の頬に、一滴の涙が落ちる。

寄り添う長い黒髪の女が全身を震わせる。

「……君は……………強い……ね……」

途切れ途切れに言葉を繋ぐその男は、望んでその身を犠牲にある願いを叶えようとしていた。

濁りのない女の瞳が涙で潤み、硬く閉じた唇は血色に染まっていると言うのに、皮肉にもその姿には妖艶さを滲ませている。

「……あぁ………本当に……君、は……――――――――…」

男は、音のない咳を一つした。

男の喉元は大きく引き裂かれていた。流血が呪縛のように大地へ染み渡る。

女が男を抱き起そうと腕を背中へと回すがうまく力が入らない。

しかし男の顔は穏やかだ。虫の息で女の名を呼ぶと、涙で濡れる女の頬へと血で濡れた指を滑らせた。

血糊が彼女の美しさを際立たせる。男の眼差しが全てを物語っていた。

愛しくて愛しくて。

この身を犠牲にしてでも手に入れたかった。

例えこの想いが、仲間を世界を裏切ることになろうとも……。

「――」

視界が歪み、霞む。最期だというのに愛しい女の顔には陰影が落ちていた。

何のために生を受け、何の為に死を迎えるのか。生きる意味を問い続ける彼ら『選ばれし者』には『門番』の世界しかないというのに。

「――――――――もう……すぐ………僕の………声が…聞け………な……く…な……る……よ」

何度も告げた愛の言葉を今もう一度ここで口にしたかったが、男は言わないことにした。代わりに残したい言葉があったからだ。

「――――心配………しなくて…い……いよ……僕も………君の…こ、え……を、きく、こ…と、が―――――――」

黒い瞳に映る自分の顔を見つめながら、男は鼓動が止まる瞬間を感じた。

いいかい。君は僕を愛していたんだよ。だから、僕が君でも同じ事をしたよ。

僕の記憶はここで止まるけれど、君は先へ進まなければならないんだ。

だけど、どの道を選んでもいいんだよ。

アイツの手を取るか、それとも――――。

「……」

澱んだ風が穢れた大地に雨を運ぶ。

女は残された力で男を抱きしめた。彼女は知っていたのだ。聞き返すことは出来ない。答えることも出来ない。既に答えは出しているから。

神の力を以ってしても、過去を変える事など不可能だ。例え、神がそれを望んだとしても――大切なものほど失くしてから気づくんだと。

月が雲に隠れてしまう前に心の迷いを隠さなければいけない。

心が曇るのは迷いがあるから、迷うのは信じられないから。

それでも祈らずにはいられない時がある。

叶えてくれないと分かっていても。

『雲で顔を隠すのは、月が闇を生み落とす為だ』

世界の成り立ち

事の発端は、人類の滅亡を望む神の所業だったのかもしれない。

ある日、ある時、ある瞬間に、世界は突然変化を求め動き出した。

前触れなく訪れた天変地異が、すべての文明文化を一瞬で瓦礫と成し塵と変え、予期せぬ出来事に人々は逃げ戸惑う。

引き裂かれた大地はまるで、世界を分ける境界線のように全土へと広がっていき、亀裂は冥界との結び目を壊し万物の調和を乱すこととなった。

冥界の住民である魑魅魍魎が、地上を蔓延り人々を恐怖の深淵へと落とす。しかし、創世神は救いの手を差し出されたのだ。

闇が光を飲み干す前に亀裂を塞ぐように現れたのは、天地を結ぶ巨大な門だった。

その姿はまるで大蛇の如く、大地にその身を象らせる。それでも異形の侵略は治まらない。すると、神は異形と戦う力を人間たちに宿した。

異形のそれに対抗する力を得た人間たちは、ごく自然に神に選ばれし者と呼ばれ、導かれるように各々境界線の門前へと集い異形の者と戦い始めたのだ。世界を守るために。

そして、いつしか彼らは英雄と湛えられるようになるが、その反面、破滅を望む神の使者として恐れ忌み嫌われていることを彼らも気付いていた。

組織として機能し始めた彼ら選ばれし者たちは、境界線周辺の危険地区を住処にして民衆から遠ざかる事を決意し、現在に至る。

過去の選ばれし者たちは、世界を守護する者として自ら呪縛をかけたのだ。

未来永劫――――我らは神に選ばれた『門番』だと。

教育課の門番

――滅亡の危機を免れ、数千年後の現在。

門番たちの住処は大蛇の如く連なることから『長城』と呼称され、世界の中枢機関となっていた。

その一郭に選ばれし者を保護し教育する部署『教育課』がある。

教育課管轄の施設内は、長城随一と湛えられる強力な自然結界の『守りの森』で防護されていた。

世界の始まりから存在している守りの森は、境界門の向こう側である冥界にも同様の森が実在していると伝えられていた。ゆえに異質な気を放ち人々を遠ざけるのだという。

樹木が影を生み、風が起こす葉音すら不気味さを感じさせる守りの森。

その入り口らしき場所は、森然として薄暗く人の出入りは感じられないが念のためだろう、立入禁止の札が立てられていた。そして、立て札の傍らには黒髪の女性が一人佇んでいる。彼女は闇色の瞳で森の奥を凝視していた。

木々が緩やかに葉を揺らし語り掛ける風の声に、彼女は耳を傾けているように見える。そんな彼女の様子を密かに遠くからうがかう者がいた。それは、教育課が所有する建物の一室である管理官室からだった。

部屋の主であるその者は、教育課を統べ括る役職にある葎という者だ。

年恰好は二十代後半といったところだろうか。身なりも管理職らしく糊の効いた長袖のシャツを着て、細身のスラックスを履いている。長身ではあるが筋肉質で

はないため威圧感は感じない。癖のない黒髪は前も後ろも共に耳たぶ下で切り揃えている。知的な雰囲気を感じさせるのは、眼鏡を掛けているからかもしれな

い。繊細さを思わせる紫色の瞳が魅力的な男性だった。

門番の年齢はあまり意味を持たないものはあるが、葎は最年少で管理官に就任した切れ者とし

て有名だった。彼が時折見せる冷然な言動は、上層部の反感を買う事も多々あり、違う意味でも一目置かれているとも言える。しかし、そんな彼にも慈愛の眼差

しを向ける相手が一人だけいるという噂があった。相手は今、守りの森に佇んでいる女性、芳凛だ。

彼らは幼少期から苦楽を共にしてきた仲間であるが、彼らの関係は一般的な仲間意識とは異なるものだった。

時には妹のように世話をやき、またある時は恋人のように寄り添う。

葎は芳凛に特別な感情を抱いていた。

平穏に流れる空気が一瞬揺らいだ。

葎が窓ガラスに映る室内の一角へ視線を滑らせると嘆息する。

「……何度も言ってるだろ。姿隠しは悪戯に使うものじゃないとね。だめだよ、咲矢。次はないぞ」

すると、葎の背後に忽然と一人の女性が顕現した。

「勘が良すぎると嫌われるわよ」

白髪に青い瞳の見目麗しい女性だ。すらりと伸びた手足に白い肌。七分袖の黄色いチュニックに白いパンツを履いている。足元は赤いサンダルだ。腰まである長い髪はバレッタで一つに束ねられていた。襟足に垂れるおくれ毛が色っぽい。

咲矢は、ばつが悪そうに肩を竦ませ笑うと、ガラスに映る葎と視線を交わす。

「そういうことはもっと早く言ってほしいなぁ。引退後は盗聴器専門の店が持てるほどだよ」

「あら、残念。今日は一つもなかったわよ」

葎が破顔一笑した。

「それはよかった。買い手もないのに、在庫を持ちすぎるのはあまり良くないからね」

有能な者ほど身に覚えの有無に関わらず疑惑を受けやすい。

内部調査の対象にも挙がるということはそれだけ名が売れたということだと口では軽く言えても、本当は窮屈でしかたなかった。

門番とは名ばかりの権力と欲に囚われた上層部。世界を護ると大儀を胸に戦った戦士も、今では世界を動かすひと声を持とうと必死だ。

長い年月が彼らの心を蝕み、保身を大儀と変えていったのだろう。彼らもまた、巨大な組織の手駒の一つに過ぎないというのに。

「……あら? 総務課から報せがきてるじゃない」

卓上にある書類の束に咲矢がふと気付いた。手際よく事務処理をこなす葎にしては珍しいことだ。咲矢が束から一枚抜き取り目を通すと、文面の口上部分で驚きの声を上げた。

「なにこれ!?」

『健康診断のお知らせ』

そんなこと一度もしたことがない。

葎は興味なさげに「ああ、それか」と答えた。

「もちろん受ける必要はないよ。どうせ科学課のサンプル集めが目的だろうからな」

「しつこい奴らね。でもまぁ、こそこそ嗅ぎまわれるよりはマシだけど……」

科学課は門番たちの細胞を手に入れようとしているのだ。

人為的に門番を作り出す技術を考案中で、力を動物に転移する実験を繰り返しているなどと、色々噂されているがその真意は当然明らかにされていない。内情は

全て超、極秘扱い。如何わしい臭いがプンプンする部署ではあるが、結界装置や施設の構造などと科学課の功績はかなり大きかった。だから、

「関わるとろくな事ないからな。皆にも伝令を出しておいてくれ」

シカトするしかない、と言うことなのだ。

「了解」

咲矢は事務的に返事をすると、葎の視線の先に興味が移った。

「……ちょっと、盗み見とは性格悪いわよ?」

咲矢は軽やかな足取りで隣に立ち並び、葎が見ている方角へ目を注ぐ。

「ははは。盗み見だなんて失礼だなぁ」

たまたま窓の外を眺めていたら芳凛が見えただけだ、と葎は決まった言い訳をした。

「うそばっかり」

毎日、芳凛の行動をチェックしているくせに。と咲矢はぼやく。

「そう言えば……芳凛はまた准貴の誘いを断ったらしいわね」

「――あぁ、奴か」

葎が、張りのない声で返した。

「なぁ咲矢。准貴に諦めてもらう良い方法はないかな? それが一番手っ取り早いんだよ」

冗談のようにさらりと言っているが、九割本気だった。

咲矢はふふ、と含み笑いをして、

「芳凛をどこかに隠せば?」

「そんなの、出来ることならとうの昔にしてるよ」

「でしょうね」

長城は右京区、左京区、そして中央区の三つに分けられる。本部はもちろん中央区にあり、役割を総務課、防衛課、戦闘課と大きく分類しているが、細かい部署は他にも存在すると言われていた。

詳細が明らかにされていないのは知る必要がないと言うことなのだろう。

総務課は長城すべてにおける経理、人事を司る巨大な部署だ。防衛課に属する教育課と同様に中央区にのみ設置されている部署でもある。

戦闘課は読んで字の如し、戦場を守護する役目を担っている。三区の内で最も過酷で強者が集うのはもちろん中央区前線部である。血の気の多い連中の溜まり場

とも言われ、門番の死亡率が一番高い部署でもある。だが、戦闘課に所属していれば前線へと行きたいと夢を持つのが、戦うことを生業とする門番の性でもあっ

た。その夢の前線部への誘いを断ってまで教育課への異動を願い出た前代未聞の門番が今まさに話題に上がった准貴なのだ。

准貴は元右京区の門番だ。その彼がなぜ教育課への異動を願ったかというと目当ては芳凛だともっぱらの噂だった。その噂は確認する必要もなく、彼は転勤してきての三か月間、毎日のように芳凛を追い回してはチームを組んでくれと嘆願し続けていた。

「……まぁ、努力は認めるがね」

今までも数多くの門番が執拗に勧誘に訪れていたが、准貴ほどしつこい奴は葎も初めてだった。

とにかく諦めない。どれだけ芳凛に無視されようとも怯まないのだ。

実際、准貴のように芳凛に憧れを抱く者は多かった。なぜなら、人目を引く容姿端麗さと『破壊神』の異名を持つ最強とまで謳われた門番の一人だからだ。

芳凛は、長年前線で主に葎と『託真』の二人とチームを組んで活躍してきた特殊な門番だった。彼らは無敵の門番としてその名を長城全土に響かせていたが、今は違う。

(なんで、そっとしてくれないのかなぁ…)

胸の内でぼやく声にも張りがない。葎は芳凛に近付く輩が疎ましくて仕方なかった。

(平穏に暮らして何が悪いんだ? お礼奉公なら十分すぎるくらいやってきたはずなのに…)

葎の願いはたった一つ。芳凛とこのままずっと一緒にいる事だった。

「はぁ………しかしまぁ、引退もさせてもらえなかったしな」

ぽつりと呟いた葎の台詞に、思わず咲矢は噴出し笑いをした。

「引退!? 馬鹿ね! 大いなる野望を抱く『あの人』にとって貴方も含めて彼女も必要不可欠よ。そんなこと認められるわけないでしょ」

咲矢に容赦なく言い切られて、葎はがくりと頭を下げ形だけの渇いた笑い声をあげた。

「ははは……そうあっさり言われると泣きそうだよ」

切ない空気が漂い、葎は顔を曇らせた。

いつだって彼は芳凛を優先してきた。今までもこれからもそうするだろう。

咲矢はこうして時々話を聞いて、たまに現実を教えてやる事しかできなかった。

「………涙なんかあの時に枯れたでしょ? どうするかはあなた自身の問題で、芳凛がどうこうじゃないわ」

「相変わらず、君の言葉は胸に響くねぇ」

葎はわざと年寄りじみた言い方をして笑いを誘った。咲矢は微苦笑を浮かべる。

仕方ないわよ、なんて軽く言えなかった。時が解決してくれることなんて何ひとつないんだと、あの時彼らは悟ったのだ。

失くしたものの代償はあまりにも大きくて、芳凛と葎の心には誰にも癒せない深い傷が残ってしまった。それは咲矢が知る真実だった。

「……もう、五年になるんだな」

葎が再び呟いた。静けさがかえって苦渋の色を滲ませる。

葎の声音は咲矢の胸を締め付けて苦い過去を思い出させる。彼を守るためにしたことだったが、葎が望むものではなかったのだ。だけど、憎んでいるはずなのに、葎は咲矢を責めなかった。

罵ってくれない。蔑んでくれない。

時が流れることで人知れず苦痛に歪める葎の顔を見る事も少なくなった。だけど咲矢は言ってほしかった。

――お前のせいだと。

「なぁ、咲矢」

咲矢はちらりと葎の横顔を見た。

「今なら分かる気がするよ。あいつが言っていた事が」

葎は落ち着いていた。

『罪は、罪で洗うしかない』

裏切りを唄うように言っていた『あいつ』――――託真。

彼の無邪気な笑顔は、五年経った今でも思い出せる。

怖いくらいまっすぐできれいな緑眼の青年。

彼はもうこの世にいない人だ。なのに、葎には耳元で囁く声が聞こえていた。

『この先も君を苦しめるのは、きっと僕だよ』

最後に残された言葉は今もまだ、葎を苦しめていた。

プロローグ、二

ざらつく大気の澱みに身を任せ、駆ける足は小さく傷だらけだった。

不気味に揺れる木々の影が少女へと執拗に手を伸ばす。

そこは闇よりも深く地よりも高い世界、冥界。

少女がいる場所は冥界の三分の一を占めている森林地帯だった。

通称『迷いの森』。

この森は、世界が創世される前から存在すると言われていた。

生育する樹木のすべてが自我を持ち、冥界の長である冥神を崇高していたが現段階では不確かなものとなっている。というのも、今まさに伸縮する数多の影手から逃避行している少女こそが、冥神の血族者だからだ。

少女の名は芳姫――冥界を治める主神の娘だ。年は五、六歳だろうか。腰に届くほどの長さの黒髪を振り乱し、彼女は一心不乱に駆けていた。だがもう体力は限界のようだ。薄紅色の蕾のような唇は、森に漂う冷気で紫がかり吐く息は白い。

地表から立ち昇る煙霧が視界を霞める。森は危険地帯だ。森が生み出す霧は心を惑わし意識を混濁させる毒だった。それでも、少女は立ち止まるどころか振り返ることもしない。

止まってはいけない。もう少し…もう少しと、逸る心を抑えつつも走る速度は変わらなかった。

しかし、薄暗い闇が彼女を止まらせた。土よりほんの少し盛り上がった木の根に躓いたのだ。

「――…ッ」

前方へと勢いよく吹っ飛ぶと、芳姫は小鞠のように転がった。

芳姫はわずかにうめき声を発し小刻みに震えた。体が恐怖を訴えているのだ。転んだ拍子に噛んだのだろう。口角から血が滲んでいた。苦い土と鉄錆の味をプッと唾と一緒に吐き出すと、顔を上げ瞳孔を大きく開いて周囲を見渡した。

「……」

芳姫は唇を無造作に手で拭い立ち上がると、痛みに鈍感なのか、少女は抑揚のない表情で再び足を進めた。

一体何が彼女を動かしているのだろう。歩み行く先に何があるというのか。

しばらくすると、終点ではないがぼんやりと建物の影が眼前に浮き上がってきた。

少女の視界ではとらえきれないほど巨大なもの。それは黒塗りの門だった。

聳え立つ扉はすべてを拒絶するように荘厳さを放っている。

「……」

扉は固く閉じられている。隙間風が少女の髪を優しく撫でた。

芳姫は扉の前でおもむろに天を仰ぎ見た。幼い少女の目には、天の頂きと扉の頂点が繋がっているように見える。だがそれは錯覚だと知っていた。なぜなら、天界など存在しないからだ。

この扉、は冥界と他の世界を繋ぐ関所であり、境界線の一つにすぎないのだ。

けれど、彼女は何度ここを訪れただろうか。

「………」

芳姫は思考を支配している感情を小さな手のひらに強く込めた。握り締めた拳で扉を叩く。

「開いて……ッ」

すがるように扉を叩き続ける芳姫の声が、切に森中に響き渡る。届かないと分かっていても叫ばずにはいられなかった。

「どうして開かないの!?」

全身全霊で叫ぶ小さな姿は憐れだった。

いっそ、喉が裂けたらいいのに。そうすれば泣き叫ぶこともしなくて済む。

いっそのこと、風がこの身を切り刻んだらいいのに。

そうすればこの腐った大地を駆けることもない。

声にならない声で芳姫は何度でも叫ぶ。

心の奥から噴出す感情があり、彼女はその名を知っていた。だから押し殺す。その心に憎しみに近い哀しみが入り混じっていたとしても、芳姫には嘆願することしか許されていないのだ。

そうだ。許されているのは、ただひたすら願うだけ。

「お願い、確かめたいの! 確かめなくちゃいけないの! だからお願いッ だから………」

最後の言葉は奥歯で噛み砕いた。そして、額を扉にこすりつける。冷ややかな扉の感触が意外にも心地よかった。

見下すように聳え立つ扉の前で誇り高く涙を堪える少女を、世界は拒んでいるようだった。

その時だ。何かの気配を感じたのは。

振り返った芳姫は、扉を背に薄暗い闇を見据えた。

「……」

意識を集中させ耳を研ぎ澄ませる。その姿は勇敢にも扉を守る小さな番人に見えた。

――追っ手が来たの?

そう思ったのは、扉の前まで森の影は伸びないからだ。

――また連れ戻される。

芳姫の胸中を支配しているのは恐怖ではなく悲哀だった。

薄いベールを剥ぎ取るように仄かに照らす月明かりの下、現れたのは巨大な黒豹だった。

闇を裂くように現れた黄金色の双眸が少女を捕らえる。芳姫の黒い瞳から大粒の涙がポタポタと零れ落ちた。

「……ザイド…」

芳姫の十倍以上はある漆黒の豹は、巨体をしなやかにくねらせ歩み寄り芳姫の眼前でちょこんと座った。金色の目が物悲しく少女を見下ろしていた。

少女の頬を伝う涙をぺろりと舐めて、黒豹は顔を擦り付ける。その仕草はまるで猫と同じだ。

「帰ろう、芳姫」

頭の中に響く声音は優しいものだった。芳姫は首を横に振るとザイドに懇願した。

「お願い、扉を開けて。何でも言うこときくから…」

ザイドなら開けることができると知っていての事だったが、

「だめだ。まだ早いんだ。今のお前じゃ扉の向こうへ辿り着く前に消滅してしまうよ」

―――また、同じ答えだ。

「……いつになったら行ける?」

同じ問いを何度繰り返しただろうか。芳姫はザイドの返事を待った。

「分かってくれ、芳姫。お前のためなんだ。だから城に戻ろう。皆が気づかないうちに」

落胆した芳姫はその場に座り込む。するとザイドが人型へと姿を変えた。

浅黒い肌に黒髪の青年の姿だ。短い髪を隠すように被っていた薄絹で芳凛を包み込むと、片腕で抱きあげた。周囲の気配を探りながら踵を返す。芳姫は黙ってザイドに身を任せた。

彼女は分かっていた。どこにいても、自分を見付けるのはいつも彼だと。

-

-

壊れた月が見る夢の果て~第一章:時の

3