トムと波止場の大砲

-

トムと波止場の大砲は315円の有料書籍です。

書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。

ぼくがリバーマスにやってきて二ヶ月が過ぎた。街の大多数の少年少女を熱狂させる重要なイベントが迫っていた。

七月四日——独立記念日だ。

その、独立記念日の前の週、テンプル文法学校は授業が授業にならなかった。ぼくも爆竹やロケット花火やローマ花火、風車や火薬のことで頭と心がいっぱいだった。よくまあ、グリムショウ先生の鼻先でそれが爆発しなかったものだ。ぼくは、足し算すら答えられなくなっていたのだから。

タラハシー市がテネシーの州都だったか、あるいはフロリダの州都だったか思い出せず、現在完了と過去完了は解決できないほどこんがらがってしまった。形容詞と動詞の区別がつかないときすらあった。

これはぼくだけに限らず学校中のあらゆる生徒がそうだった。

グリムショウ先生は、思慮深くぼくたちがうわのそらである原因について考え、来たるイベントを問題に組み込むことでなんとかぼくたちの関心を授業につなぎとめようと努力した。

たとえば算数では、四十センチの箱に爆竹の箱がいくつ入るか?……といったように。国語では独立宣言がテキストとなり、社会では独立戦争における重要地点についてばかりが問題となった。

「ボストンの人々は英国船の積荷の紅茶をどうしましたか?」

と、悪賢いインストラクターはぼくたちに質問した。

低学年の生徒たちがいっせいに大きな甲高い声で

「川へ投げ捨て……」

と答えてグリムショウ先生をにっこり微笑ませかけたが、ある悪ノリした生徒が

「シーッ!」

とさえぎってその子らを静まらせて、

「しずめました」

と言った。結果としてその生徒は廊下で休憩するという特別なごほうびを許された。

こうした先生の利口な策略も、ぼくたちのだれにたいしても良い成果を出すことはなかった。ぼくらの頭上は安価で危険なヘビ花火のしっぽでおおわれていた。そしてズボンのポケットをギチギチになるまで中国製のかんちゃく玉でふくらませてあちこちを歩き回っていた。だれかがうっかりハンカチをポケットから引き出しては、二個か三個が転がり落ちるという有様だった。

グリムショウ先生まで、この悪の道におちた全生徒のおもちゃとなった。

先生は生徒に答えさせるとき、いつもテーブルを重たい定規でトントンとたたくくせがあった。ある少年(名前は伏せておこう)は、緑色のテーブルクロスの下、いつも先生がトントンとやる場所に正確に、とりわけ大きなかんしゃく玉を設置した。

もちろん結果は大爆発で、グリムショウ先生は飛び上がってうろたえた。

驚いたのは先生だけではない。チャーリー・マーデンはこのときバケツから水を飲んでいた(教室には飲料水をくんだバケツが用意してあり、喉がかわいた生徒は授業中でもそれを飲むのが許されていた)。マーデンはびっくりして数秒ほど黒板へ向けて細い水をほとばしらせてしまったため、必然的に注目を集めてしまった。

グリムショウ先生は非難する目でチャーリーをじっと見つめていたものの、何も言わなかった。真犯人(チャーリー・マーデンではなくぼくが名をふせた生徒)は、すぐに自分のイタズラを後悔した。放課後、彼はグリムショウ先生にすべてを白状した。

先生はこの匿名の少年の頭に火のついた石炭を山ほどのせた……つまり、

「もうすぐ独立記念日だから」

と言って、叱るかわりに5セント硬貨を渡したのだ。

もし、先生がムチで叩いていたら、バツはこの半分ほども厳しくはならなかっただろう。

六月の最後の日、キャプテン・ナッターのもとに

「わが息子トムのために」

という言葉とともに包まれた5ドルが入った手紙がぼくのパパから届いた。

このお金で、その若きジェントルマン、つまりぼくは独立記念日の祝賀にふさわしい準備ができることとなった。

ぼくはお金の一部、2ドルを大急ぎで花火に投資した。まさかのそなえのために3ドルは残すことにした。

ところでキャプテン・ナッターはぼくに資金を許可する際に、がっかりさせる一つの条件を付け加えた。

「銃のための黒色火薬を買ってはならない」

と。

ようするに、ぼくはそうしたければ5ドルすべてをクラッカーやかんしゃく玉に使うことができるけど、黒色火薬はダメだということだった。

これは、なかなかつらい条件だった。というのは、ぼくの友人達はみな様々なサイズの銃を持っていたからだ。ペッパー・ホイットコムは彼の身長ほどもある馬上銃を持っていた。ジャック・ハリスは、なるほど背の高い彼にふさわしく旧式のフリントロックのマスケット銃を所有していた。

とはいうものの、この制限はぼくの幸福を台無しにするほどのものではなかった。ぼくはニューオーリンズから持ってきた小さな真鍮ピストルに一発分の火薬を詰めていたからだ。

それをこの世界で一回打ち鳴らさないかぎり、再び火薬を詰める必要はないのだ。

七月三日の真夜中、つまり独立記念日の前夜には、町中の少年がスクエアと呼ばれる広場でかがり火をたくという、太古の時代から続く風習があった。

ぼくはこの式に出ていいかどうか、キャプテン・ナッターにたずねなかった。というのも、キャプテンは許可を与えないだろうという確信があったからだ。

仮にキャプテンは許可を与えると仮定しよう。それならばだまって参加したって何も問題ない。

というわけで、キャプテン・ナッターの許可を得ず式に参加するという選択のメリットと、そのことで自分にふりかかる災厄というデメリットを分つラインは、いまやぼくにとって重要な議題だった。

キャプテン・ナッターの監視体制をゆるめるため、七月三日の夜にぼくは早々にベッドへと退いた。そして一瞬も眠らず、夜十一時を待った。

オールド・ノース教会の尖塔の鐘をぼくは横たわって九時…十時…と数えていたけど、あまりに間隔が長くて十一時は永久に来ないんじゃないかと思ったくらいだった。

しかし、ついに十一時の鐘が鳴り始めた。柱時計が鳴っているあいだ、ぼくはベッドからジャンプして着替えはじめた。

ナッター老とアビゲイルさんの眠りは深い。そのまま発見されずに正面玄関から出て行けたかもしれない。しかし、それじゃあ冒険的じゃなくてつまらない。

ぼくはキッティーの仕事道具から拝借した数メートルの洗濯ひもの端をベッドの窓に一番近い足にしばると、注意深く二階の窓から玄関の上の屋根へと脱出を計った。

しかし、ぼくは縄ばしごには結び目が必要であるということを軽視していた。

想定していた場所に屋根が無くてバランスを崩した瞬間、ぼくの体はイナズマのように落下し手のひらに摩擦熱が走った。

しかもロープは1メートル半ほど足りなかった。もしぼくが玄関脇のバラのしげみに落ちていなかったら、事態はとても深刻なことになっていただろう。

落下地点にバラのしげみがあった幸運に感謝しながら立ち上がると、月明かりの下で庭の門へのりかかる何者かがいた。

祖父ではなかった。夜間パトロール中の警官だった。ぼくの脱出大作戦の一部始終を興味ぶかく観察していたにちがいあるまい。

逃げられる可能性はなさそうだったので、ぼくはこの危機に対して、堂々としたゴシック体みたいな顔で、彼へとまっすぐ近づいていった。

「空中で何をしていたんだね?」

と、ぼくのジャケットのえりをしっかりつかまえると、その人はたずねた。

「ここの住人なんです。その……」

と、ぼくは答えた。

「かがり火に行くつもりだったんです。おとしより(当時のぼくからすればキッティも含まれる)を起こしたくなくて」

すると、その人は限りなくやさしく目を細めると、ぼくを自由にしてくれた。

「いつの時代も、少年は少年」

そう彼はつぶやいた。そしてぼくが庭の門をさっと通り抜けた後も、止めずに見送ってくれたのだった。

警官から解放され、スクエア広場に到着すると四十人から五十人ほどの同志がタールを入れていた樽のピラミッドを作る作業に没頭しているのが見えた。ぼくがそのスポーツに参戦できない程度に、てのひらはまだじんじんしていた。しかたなくノーチラス銀行の入り口のそばに立って労働者の様子を見ることにした。

すぐにぼくは多くの学友を発見した。彼らは薄明かりの中で地獄の建物を築く悪魔のようにも見えた。

全員が自分以外の全員にあらゆる点で間違った指示を出していた。なんという

準備がすべて終わると、だれかがこの黒々しい堆積物に火が付いたマッチを投げた。炎の舌が全体へ伸びていき、急に刺激臭とともにパチパチという音が聞こえ全体が美しい炎につつまれた。

これは、少年たちが踊り出すべき合図となった。

ぼくたちは狂気のクリーチャーのように叫び、踊った。

少し火が弱まってくると、新鮮な樽が供給されて火葬でもするかのように積み上げられた。熱狂の渦はぼくのてのひらの痛みを忘れさせた。ぼくはいつのまにか、この、らんちきさわぎの一部になっていた。

夜をまだ半分も消費しないうちに、ぼくたちの可燃物は燃え尽きてしまった。この落胆は自分たちの手で解決された。少年たちはそれぞれ自分たちのグループで集まって、なにをすべきか相談した。帰ってベッドで眠るというユーモアを選択する者はだれもいなかった。

ぼくは井戸のそばに立っているグループのひとつに接近し、瀕死のたいまつのかすかな光に照らされた友人の面々を発見した。

ジャック・ハリスにフィル・アダムズ。ハリー・ブレイクおよびペッパー・ホイットコムの、幾筋もの汗とタールでしましまになった、ニュージーランドの酋長のような顔がそこにあった。

「やあ!来たねトム・ベイリー!」

とペッパー・ホイットコム。

「ぼくらのグループに加わるんだろう?」

ぼくたちのグループは群集から離れ、近くの裏通りを静かにゆっくり進んで、倒壊寸前の小屋が立ち並んでる場所の入り口に到着した。これらの小屋の一つはエズラ・ウィンゲートという男の所有物だという。

その小屋はかつて、リバーマス - ボストン間を走った郵便馬車の小屋だった。鉄道が馬に取って代わると、不要になった郵便馬車は小屋の中に放置されてしまった。

駅馬車の御者は国家の没落を予言すると、悲嘆のあまり卒中を起こして運転席で静かに死んだ。そして馬車も運転手の後を追って、大急ぎで人生を終えたのだった。

ようするに、この小屋には 「出る」 という噂があったということだ。

ぼくたちが高い建物の壁に黒い彫像のような影を落としていたこのとき、全員がとても協調していることにぼくは気がついた。そしてジャック・ハリスは作戦を打ち明けた。

それは、この古代の荷馬車を焼くことだった。

「あんなオンボロ馬車、25セントの価値もないのだ!」

とジャック・ハリス。続けて、

「むしろゴミをタダで処分してやるのであるから、エズラ・ウィンゲートは、我々に感謝しなきゃならんほどである!——ただし、本作戦に関わりたくない者がいたら、今すぐここから走り去って舌を頭の中にしまっておいてほしい」

と言った。

ジャック・ハリスは鍵やらなにやら、納屋の扉を開けるのに必要なものをだいたい引き抜いた。もちろん、中は真っ暗だった。小屋に入るやいなや四方八方から襲い掛かった無数の鳴き声と物音は、ぼくたちを震えあがらせるのに十分だった。

「ネズミだ!」

と、フィル・アダムズが叫んだ。

「コウモリだ!」

これはハリー・ブレイク。

「ネコだ!だれだ?びびっているのは!」

とジャック・ハリスが制した。

本当のところ、ぼくたちは全員、ビクビクしていたのだ。もし、馬車の車軸が近くになければ、ぼくは地球に対して垂直を維持できていなかっただろう。

ぼくたちは馬車についたままの引き綱をつかみ、おおきな問題も無く古馬車を引っ張り出した。前輪はさびていて、車輪として働くことを拒否していた。

馬車はガイコツ同然だった。クッションはとうになくなっており、仮に革のほろが風化してなかったところで、虫食いのせいでべろべろなのは同じだったろう。

この馬車に幽霊をのせてオバケの馬が引いていたら、まさしく完璧な走る恐怖と言えた。

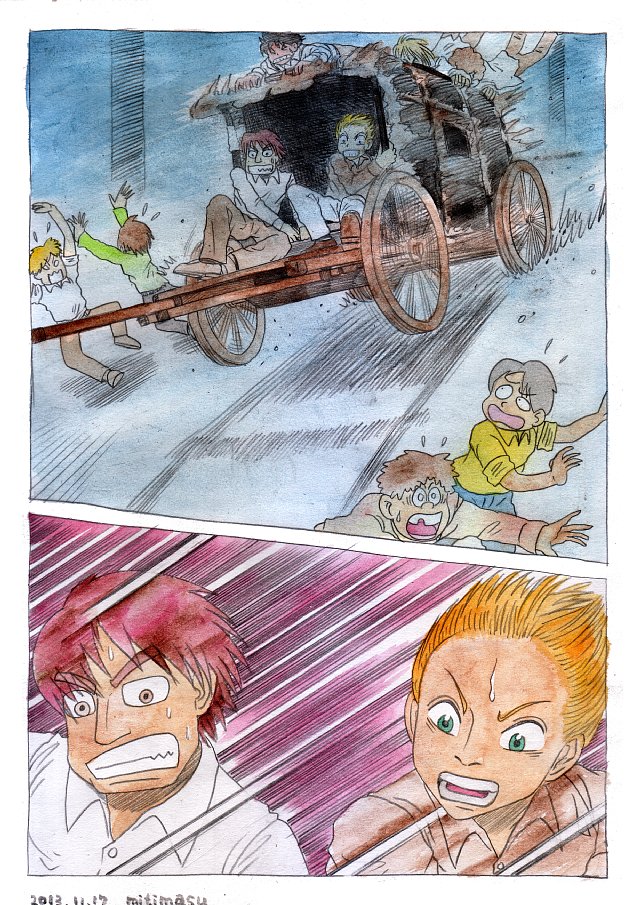

幸運なことに、小屋は非常に険しい丘のてっぺんにあった。馬車を操縦する前の二人と、後ろで押す三人にわかれ、オンボロ馬車の人生最後の旅行はたいした困難もなく、始まった。

そして、丘のてっぺんをこえたところで、さびていた前輪はいきなり自分の仕事を思い出したのだった。

四つの車輪のロックがいきなり解除された。馬車の速度はみるみるうちに増した。猛スピードで坂を下り、スクエア広場へ騎兵隊のように突進し、かがり火に集まった群衆を右へ左へとけちらした。

-

トムと波止場の大砲は315円の有料書籍です。

書籍を購入することで全てのページを読めるようになります。

-

-

トムと波止場の大砲

0